【中小企業診断士2次試験】前年から合計得点40点アップで合格した多年度生の、4つの勉強法

1次試験を受験した皆さま、お疲れさまでした! 休憩したいな・・・という気持ちもよ~くわかりますが、休んでいるヒマはありません!! 2次試験を3か月後に受ける方も、来年受ける方も、今から全力で走りだしましょう!

ここでは、私が前年比で4事例合計40点も上昇させ合格した2次試験の勉強法をお伝えします。皆さまの学習の一助になれば幸いです。

- 予備校の演習や模試は上位数%に入るのに、なぜか本試験では不合格になってしまう方

- 複数年勉強しても得点が伸びない多年度生

- 自分の勉強法が確立していない方

多年度生の悩み

かくいう私もR6で挑んだ7回目の2次試験でようやく合格した超多年度生でした。

R5対策では、秋のTAC模試6位・MMC4回目模試1位 を獲得し、今年は合格できるぞー!と息巻いておりましたが、結果は惨敗。

これまでにも予備校を変えたり、学習する環境を整えたり、記憶力を高めようとDHAが豊富な鯖缶をたくさん食べたりと、試行錯誤してきたのです。

それでも合格できない。いったい何を変えたら合格できるんだろう・・・と頭を抱えていました。

恥を忍んで私の得点履歴を公開します

| 受験 年度 | 事例 1 | 事例 2 | 事例 3 | 事例 4 | 合計 | |

| H30 | 73 | 61 | 46 | 42 | 222 | |

| R1 | 57 | 62 | 57 | 63 | 239 | |

| R2 | 63 | 45 | 63 | 52 | 223 | 事例2 ハーブでパニックに陥る |

| R3 | 57 | 66 | 57 | 42 | 222 | |

| R4 | 66 | 53 | 52 | 48 | 219 | |

| R5 | 52 | 57 | 59 | 61 | 229 | 事例1 蕎麦屋でパニックに陥る |

| R6 | 67 | 58 | 74 | 70 | 269 | やっと合格・しかも昨年から40点UP! |

ご覧の通り、合計220~230点あたりをウロウロしている年が多くなっていますね・・・まったく成長する気配ナシ。

それなのに、合格したR6年度はなぜ急に40点も伸びたのか!?

その要因を自分なりに分析した結果をお伝えします。

自分に合う勉強法は、自分で決めればいい!

予備校で教わった勉強法は、確かに合理的で素晴らしいものだと思います。

しかし自分に合っていなければ全く意味を成しません。

というのも、これまでに4校の予備校を渡り歩いてみて、

「この学校のこの部分はしっくりくるけど、この部分はなんかうまく対応できないな・・・」

という違和感を覚える部分が必ずあったからです。

それなのに毎年毎年「今年度はこの予備校の信者になって合格する!」と息巻いて挑んでいました。

今になって冷静に考えると、あんなに信者になろうとしていたのは、入学した予備校に結構な金額を投資していたから「そこで回収しないと!」という気持ちがあったからだろうと思います。

ですが、R5点数通知ハガキが届いたときに、ふと思ったのです。もしかして、この予備校信者になる考え自体が私に合っていないのでは・・・?と。

そこでR6の2次試験に向けて「予備校信者になるのをやめ、各学校のいいとこ取りをし、自分で試行錯誤しながら進めてみよう!」という、私にとって大きな決断をしました。

得点が伸び悩む方に贈る4つの勉強法

①過去問「しか」解かない

R5対策では、予備校の演習ばかりをひたすら解いていました。このおかげか予備校模試では上位1桁%内に入れました。

このことを翌年2月に思い出し、「だったら過去問ばっかり解いていれば合格できるのでは!? 予備校ならではの言い回しや文章構成に慣れていたから上位に入れたのだとしたら、過去問のそれに慣れればいいだけじゃん!」という安直な考えで、過去問しか解かない勉強法を始めたのです。

しかし、ただ漠然と解くだけでは覚えた答えを解答用紙に書くだけで、これも全く意味がありません。

ではどうするか!?

ひとつひとつの答えに対し、必ず与件文から根拠を探し、論理的思考をもって解答する、と決めました。

先に予備校の模範解答が浮かんでしまったら、その根拠は何か?根拠が「どこ」に「どう」埋まっているか?を確実に理解するまで考え、次に解くときはその思考がスッと出てくるように意識しながら学習しました。

合格したR6は、学習を再開した3月から2次試験前日までの約5か月間(途中1次対策に3か月集中)、過去問しか解きませんでした(試験会場の雰囲気に慣れるために、予備校のオプション講義2回と模試2回に参加しましたが、復習はしていません)。

本試験の言葉の使い方や文章構成の特徴が体に染み込んだのか、R6本試験は終始落ち着いて臨むことができました。

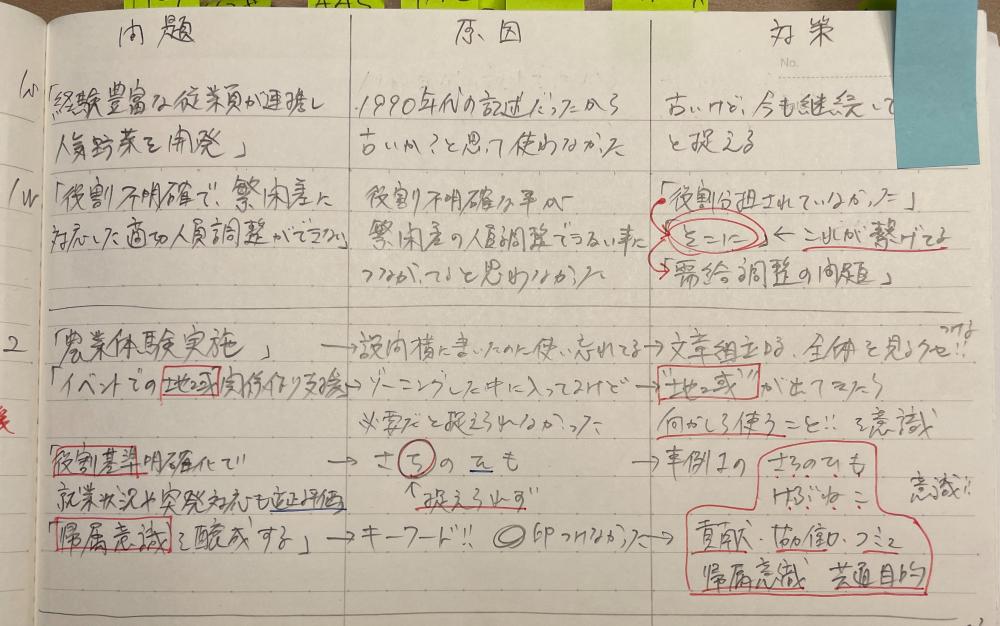

②自分の失敗から「絶対に」目を背けない

R5対策までは、予備校から戻ってきた添削を読み「ふ~ん、ここはこう答えればよかったんだー」で復習を終わらせていました。

今思うと、当時の私は何となく自分の解答にダメ出しされている感を覚え(実際そうなのですが)、自分の失敗を直視できていなかったように思います。

そこでR6対策では、複数の予備校の模範解答と自分の解答を比べ、どこがどうダメだったのか、どうすれば模範解答のような文章を書けるようになるのか、をノートに書き出すようにしました。

要するに、自分の失敗を可視化し、繰り返し読んで、二度と同じ失敗をしないためにはどうしたらよいか?の分析に徹したのです。

この勉強法は、R5対策でお世話になった「2次合格スーパー本気道場」の青木公司先生から教えていただいたものです(なのにR5対策ではちゃんとやらず反省しています)。これは私にとって、大きな変化へとつながりました。

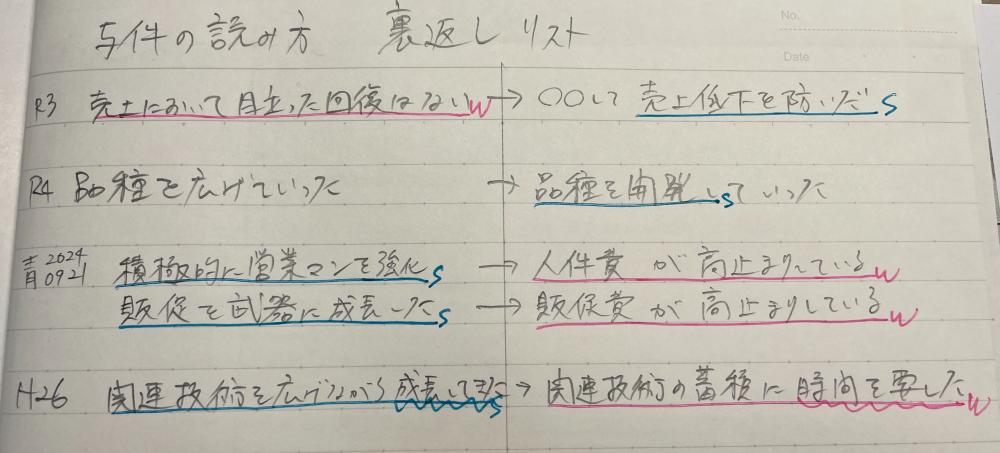

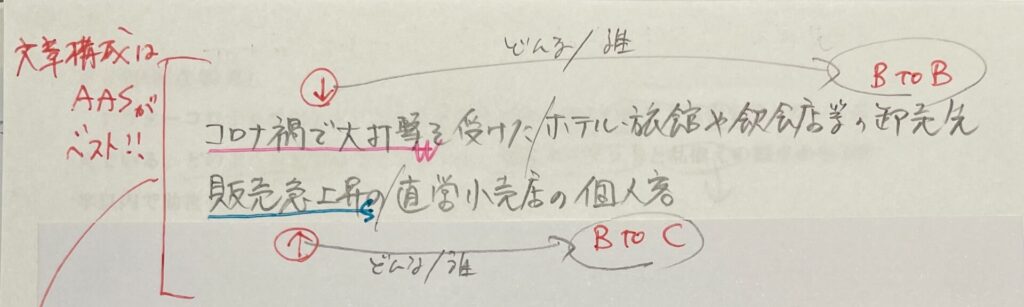

③「裏返しリスト」を作る

いきなりですが問題です!

与件文に「売上において目立った回復はない」とあった場合、みなさんはどう捉えますか?

「ふ~ん、これはA社の弱みだな、どんな施策で売上を高めようか・・・」

と思うかたが多くいらっしゃると思います。けど、よ~く考えてみてください。本当にそれだけですか?

これって逆に言えば「何かをやって売り上げの低下を防いだ!すごい!!」というA社の前向きな姿勢の表れ、つまりA社の強みとも読み取れませんか?

「関連技術を広げながら成長してきた」という強みは、

「関連技術の蓄積に時間を要した」という弱み、とも捉えられますよね。

そう考えていくと解答の方向性も変わってくるので、骨子の材料となるキーワードも変わってきます。

このことに気づくまでに6年もかかってしまいました。

けれど年数は関係ない! 気づけたからこそ更に多面的な分析ができるようになり、昨年比40点上昇を実現できたと思っています。

これをリスト化して過去問を解く前に必ず読み、裏返してみるとどう捉えられるか?を意識せずとも考えるようになりました。

そして試験本番も、この意識をもって臨むことができました。

④少人数での勉強会にリアルで参加する

R5対策の予備校で共に学習していた勉強仲間のうち、特に仲が良かった3人で、1次試験以降ひと月に1~2日集まり、勉強会を開いていました。

ここで行う学習の内容はこんな感じです。

- 勉強会当日に議論する過去問の年度・事例を事前に決めておく

- その決めた過去問をあらかじめ解いておく

- 当日は、各自手持ちの予備校の模範解答を持ち寄る

- あらかじめ解いた自分の解答で腑に落ちないことを、各校の模範解答を参考に皆で議論し補い合う

- 「この設問の答えは、〇〇校のこの部分と、△△校のこの部分を組み合わせると、なんか腹落ちするよね」という、自らが納得でき自分のものにできる「半オリジナル模範解答」を作る

- 各自家に持ち帰り、自分で過去問演習の際に半オリジナル模範解答を用いて勉強する

という流れです。

ここで私にとって一番重要だったのは、この勉強会の前に必ず3人で一緒にランチをしたことです。

R4までは、予備校の通信教育で勉強していたので、勉強仲間がひとりもいませんでした。

R5で初めて勉強仲間とリアルで会うようになりましたが、40名近いクラスの中では、なかなか質問や発言をしにくい状況がありました。

R6対策では独学を決め込んでいましたが、上記のような密な少人数勉強会と、お互いの状況を理解しあえる仲間との密なコミュニケーションのおかげで、試験が近づいても、試験当日も、メンタルが安定していました。

オンラインでの勉強会でもいいと思います。ぜひ勉強仲間を作ってみてください! 理解しあえる仲間の存在はとても大きいものだと実感しました。

さいごに

自分に合った勉強法を見つけるのは大変なことです。

けれど、それに巡り合えばかならず道は開けます!

私が1年で合計40点も得点を増やせたのは、上記のような自分に合った勉強法を確立したことにほかなりません。 ネット上にころがっている様々な勉強法を試し、そして自分のものにして、自信をもって突き進みましょう! 応援しています!!