合格した多年度生が、最後の2週間で変えた4つのこと──中小企業診断士2次試験

「このままじゃダメかもしれない」――そんな不安、あなたは感じていませんか?

私も何度も感じてきました。7回目の挑戦でようやく合格をつかんだ、元・多年度生です。

本番2週間前、不安と焦りは尽きず、得点も浮き沈みばかり。

事例Ⅲでのスランプ、事例Ⅳの “荒波” も経験──それでも、最後の2週間で変われました。

あのとき感じたこと、やったことを、今まさに戦っているあなたへ。

私の “最後の2週間” このとき変えた4つのことをお話しします。

- 試験が近づいてきて焦っている方

- 自分のペースで頑張っているけれど、孤独を感じている方

- 何度も受けているけれど、今年こそはと燃えている方

はじめに:2週間前の私は「またダメかも」と思っていた

中小企業診断士2次試験――あの独特の緊張感。

7回も受けた今でも、2週間前の試験直前の空気を思い出せます。

「もう今年もダメかもしれない」

「ここまでやって受からないなら、向いてないのかも」

「長年協力してくれている家族にも顔向けできない」

毎年この時期、私は同じ言葉を心の中でつぶやいていました。

多年度生の方なら、きっと共感してくださるのではないでしょうか。

得点は “安定と不安定の繰り返し” だった

私は、6回目の受験までは予備校にも通い、演習も欠かしませんでした。それでも成績は安定しなかったのです。

- 事例Ⅰは比較的安定(平均60点前後)

- 事例Ⅱは“波”があり、良いときもあれば崩れるときも

- 事例Ⅲは常に低めで、手応えがあってもなぜか点が伸びない

- 事例Ⅳは日によって絶好調と大事故の両極端

正直、「合格ラインの壁」は、毎年見えないガラスのように感じていました。努力量では説明できない、もどかしさ。それが7年間、私のそばにずっとありました。

試験2週間前から ”変えた“ 4つのこと

7回目の受験――つまり、合格した年。大きく変えたのは、勉強法と心の持ち方でした。

①“80分通し” をやめた

残り2週間は、「80分通し演習」を完全にやめました。

その代わり、開始から50分後までの骨子作りだけを徹底しました。

もちろん新しい問題には手を付けず、過去問10年分を繰り返していました。

※過去問の取り組みの詳細は以下の記事を見てみてください。

“模範解答を覚えてしまっているから意味ない”とおっしゃる方も多いのですが、私の考えは違います。

✅どの言葉を拾って、どう組み立てるか

✅「なぜその構成になるのか」 を意識して過去問演習を繰り返す

これにより、焦って書き出すクセが減り、本番でも落ち着いて構成できるようになりました。

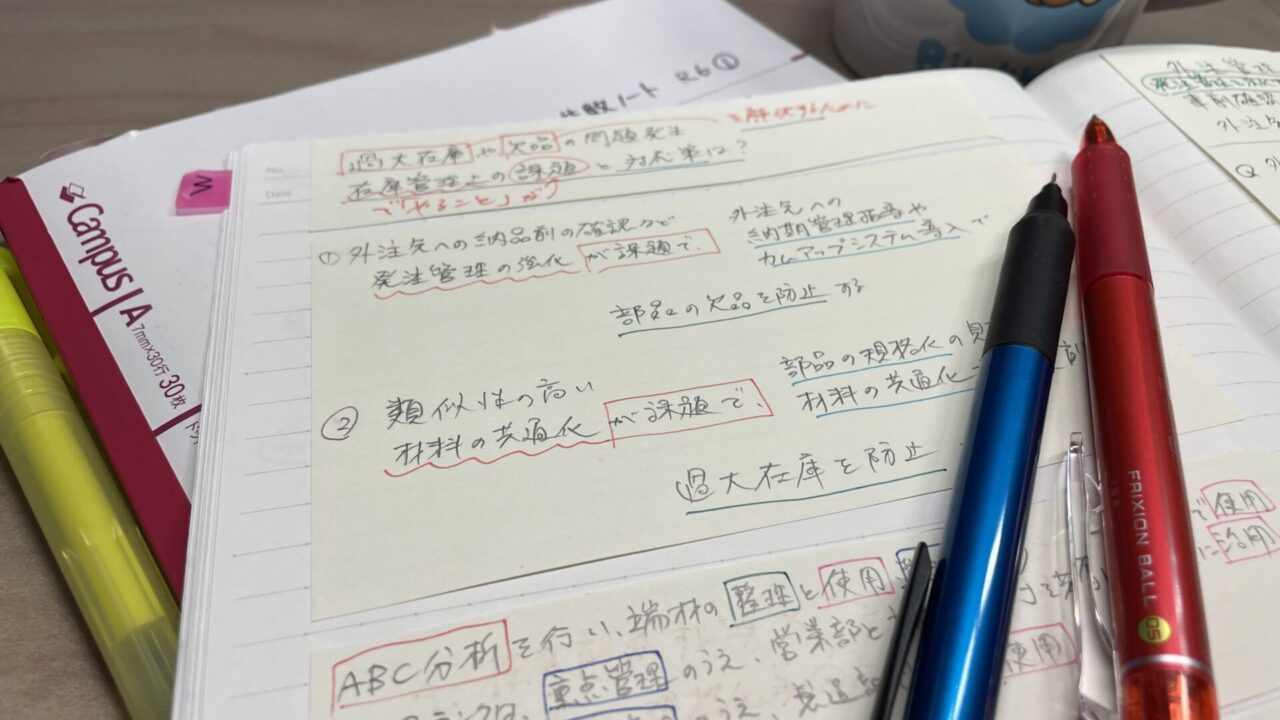

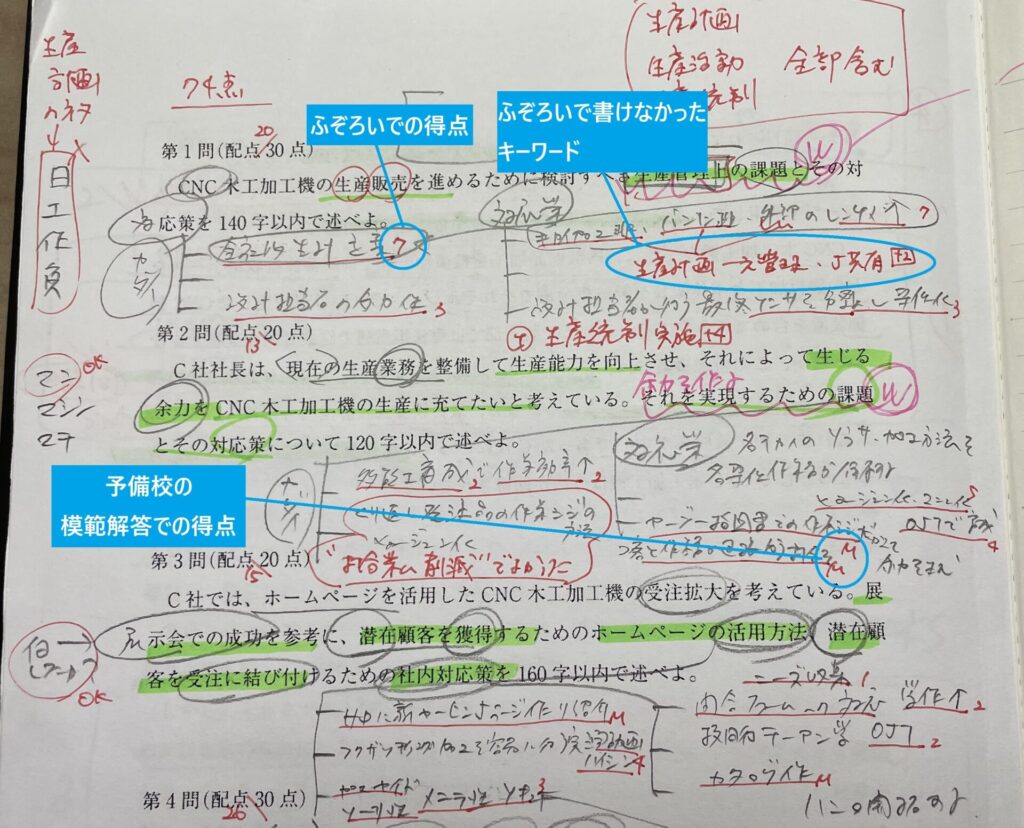

解いた後は、『ふぞろいな答案分析』と各予備校の模範解答で自己採点。“理想の答案”より、“合格答案のリアル”を意識するようにしたのです。

✅ 「理想の答案」ではなく、「合格答案のリアル」を見る

✅ 「新しいこと」よりも、「やってきたことを定着させる」 ことに集中

②”出題頻度が少ないカテゴリ” の勉強をやめた

ものすごく勇気を振り絞って、事例Ⅳの出題頻度が少ないカテゴリは完全に切り捨てました。新しい問題には手を出さず、経営分析、CVP、NPV。この“王道3分野”だけを徹底的に繰り返したのです。

過去に間違えた問題を「解けるようになった、完全に理解できた」と実感できるようになるために。

この「反復」こそが、自信を生んでくれました。

③SNSをやめた

この時期になると、SNSには「模試の点」「勉強時間」「残り日数」など、他人の投稿があふれます。

以前の私は、つい見ては焦っていました。「みんな頑張ってる」「自分は遅れてる」と。

でも合格した年、私は決めました。2週間前から、SNSを完全にシャットアウト。

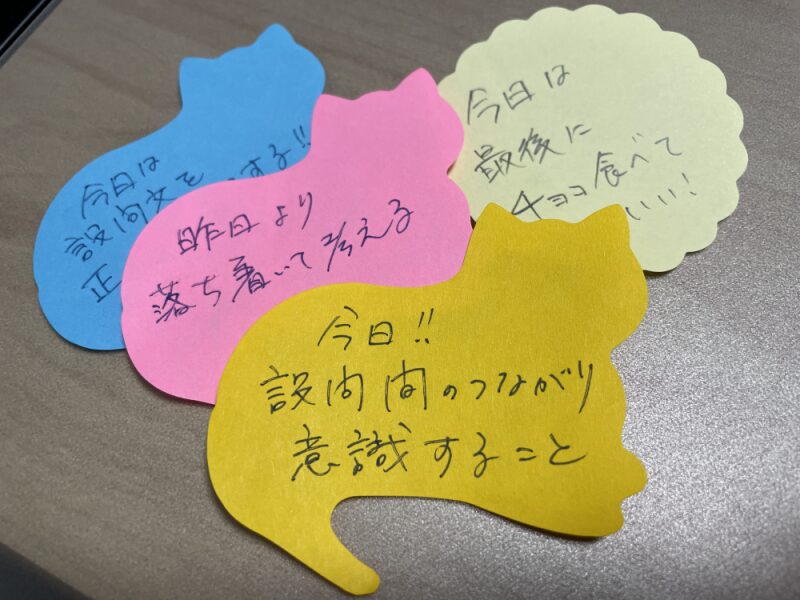

その浮いた時間を使い、お気に入りのふせんに毎朝ひとことだけ書きました。「今日は○○をやる」「昨日より落ち着いて考える」。他人と比べない、静かな時間。これが、心の安定を支えてくれました。

④前日は、“孤独”をやめた

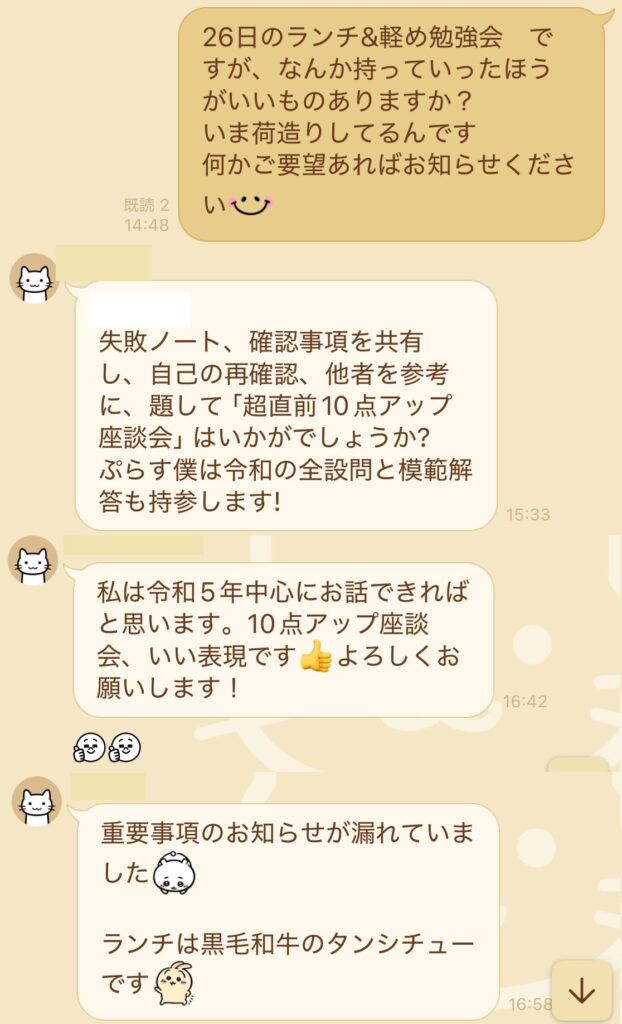

ちょっと指向が違う話ですが・・・。合格した年、2次試験前日はホテルにこもらず、受験仲間とランチをして、軽く問題を解き合いました。

「あと一歩だね」「頑張ってきたよね」そんな会話だけで、心がほどけました。

以前の私は、前日を「最後の詰め込み」に使い、逆に緊張を高めていたのだと思います。

仲間と笑って過ごした前日――その穏やかさが、翌日の集中力につながりました。

逆に “変えなかった” 2つのこと

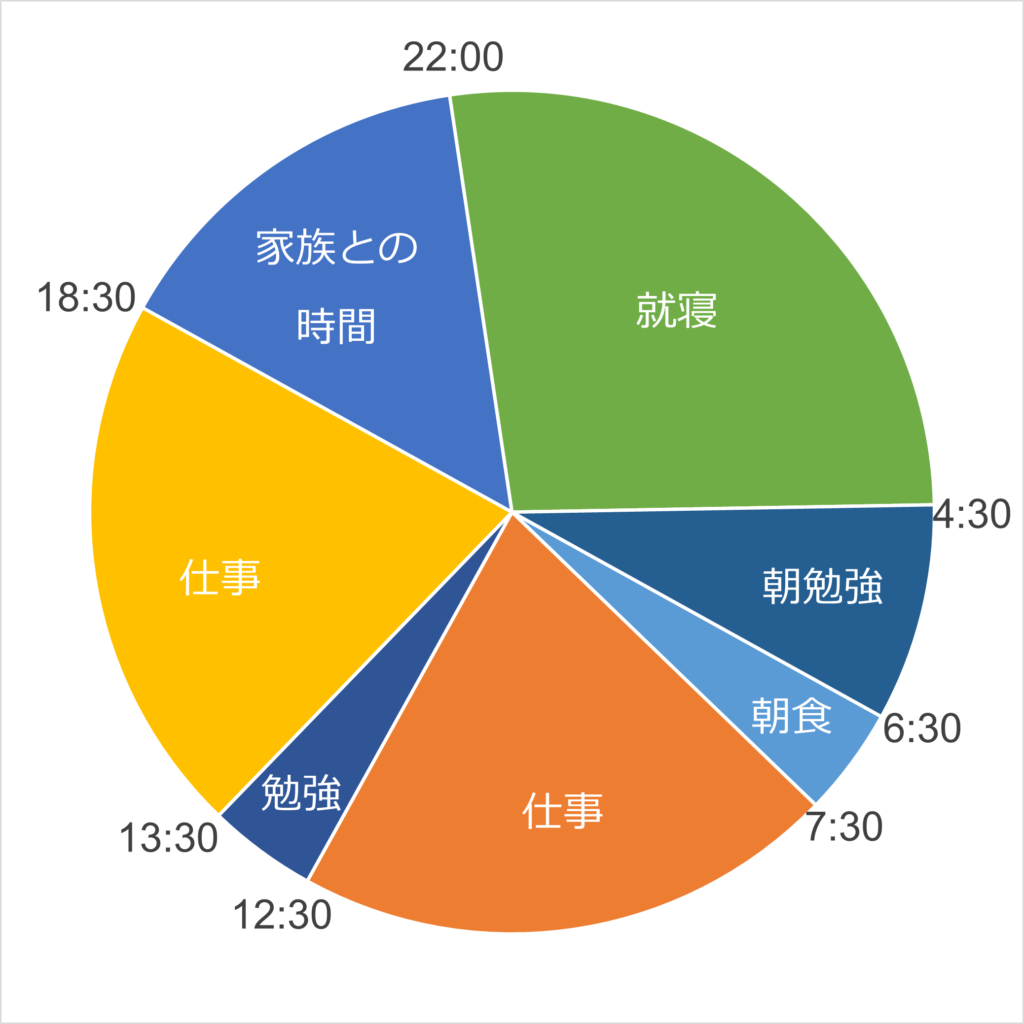

①“完璧な朝勉派”が見つけた自分のリズムを変えなかった

私の勉強スタイルは、朝型一点集中でした。毎朝4時半に起きて、出社までの約2時間を“勝負時間”にしていました。

朝は頭が冴えていて、集中力も高く、何より「一日を先に進めた」という充実感があります。

この「朝だけやる」ルールをほぼ毎日守ったことで、長い受験生活の中でも、心が折れずに続けられた気がします。多年度生にとって、“継続できるリズム”を持つことが、実は最大の武器です。

②家族との時間を削らなかった

私はこの7年間、どんなに勉強が進んでいなくても「夜は家族との時間」と決めていました。仕事から帰った夜は、勉強は一切しません。その代わり、家族がまだ寝ている翌朝が“自分の時間”。2週間前の直前期も、このリズムを変えませんでした。

家族の笑顔や会話が、“現実の安心感”をくれる。それが、試験当日の「心の支え」になっていた気がします。

5回目の “大失敗” が教えてくれたこと

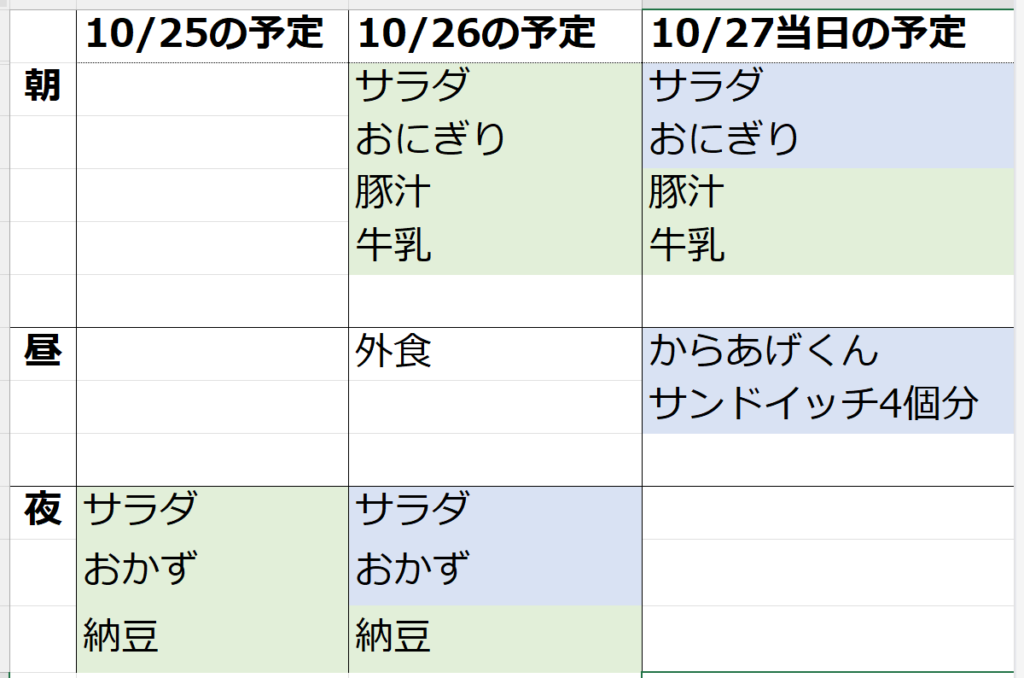

忘れもしません。5回目の試験前日。私は、縁起を担ぐつもりで「スタミナをつけよう!」と、いつもは食べない脂ノリノリの焼きサバを夕食にしました。

結果――翌朝、胃がムカムカして動けず。試験中も集中できず、頭がぼーっとしたまま。実力をまったく発揮できませんでした。

あの日、「準備不足よりも、体調不良のほうが怖い」と痛感しました。それ以来、私は試験直前期を「勉強する日」ではなく、「整える日」と決めました。事前にメニューを決め、それ以外のものは買わないようにしたのです。

試験当日、静かな自信があった

そして迎えた7回目の本番。不思議なほど、心が落ち着いていました。

焦らず、慌てず、粛々と。「やるだけやった」という感覚が、背中を押してくれました。

結果は――

事例Ⅰ:67点

事例Ⅱ:58点

事例Ⅲ:74点

事例Ⅳ:70点

合計269点。ついに、合格でした。

点数だけを見れば、特別ではありません。でも、安定して“自分の力を出せた”ことが、何よりの喜びでした。

多年度生のあなたへ、伝えたいこと

この試験は、本当に長いマラソンです。努力が報われる保証もなく、何度も立ち止まりたくなる。

でも、私は7年かけてこう思いました。「努力は報われる」ではなく、「報われるまで努力を続けられるかどうか」だと。

試験2週間前の今、誰もが不安です。だからこそ、“自分の中の静けさ”を持つことが大切です。新しいことを詰め込むより、これまでやってきたことを“信じる練習”をしましょう。

おわりに:合格よりも大切だったもの

合格したとき、私が一番感じたのは「安心」でした。「やっと終わった」ではなく、「これでようやく、前を向ける」と。

7年かかったけれど、あの時間は決してムダではなかった。学んだ知識よりも、「あきらめない心」を得られたからです。

今、2週間前のあなたへ伝えたい。

不安でも大丈夫。完璧じゃなくても大丈夫。

あなたが積み重ねた時間は、確実に力になっています。

最後まで信じ抜いた人が、本番で笑える人です。

どうか、あなたの2週間が、“自分を信じる時間” になりますように。