【直前期】中小企業診断士 2次試験 直前対策の2本柱【何やる?】

スペシャルプレゼント

このコラムの最後に、私の考えたオリジナルの解答フレームを記載してあります!

勉強会で共有したら大絶賛でした!

中小企業診断士2次試験まで残りわずかですね。日々の学習は順調でしょうか。公式解答が発表されない試験だからこそ、まるで濃い霧の中を手探りで進むような心許なさがあると思います。

本コラムは、その霧の中に一灯の目印を掲げるためのものです。直前対策として『今やるべき事』をまとめました。

最後までお読みいただければ幸いです。

- 模試や演習の点数が安定しない受験生

- 合格に必要な知識やキーワードの整理ができていない受験生

- 他の受験生に差をつける+αの知識が欲しい受験生

- 直前期に何をしたら良いかわからない受験生

- 知識の整理 → 解答品質の底上げ

- 現実に即した知識→加点を積み上げ

- 知っている事の『書ける化』→パフォーマンス最大化

- 努力の裏付け→試験当日の不安を最小化

①直前期にやるべき2つのこと

私は当時、資格学校のクラス仲間とチームで勉強会を回していました。

週一回集まって、過去問分析や演習の振り返りを皆で行い、知識の共有・深掘りをしていたのですが、夏の時点で本番までの計画を立てる中で、あえて10月の直前期に入れたタスクが2つあります。

- ファイナルペーパーの作成&共有

- その年の『中小企業白書』の読み込み

いわゆる『ファイナルペーパー作る/作らない問題』と『白書読む/読まない問題』

・・・・・直前期の二大あるあるです。

結論は明快です。

- ファイナルペーパー → 絶対に作成すべき!

- 中小企業白書 → 絶対に読むべき!

この2つは役割が違います。

ファイナルペーパーは当日の運用を固定化(アウトプット)。

白書は語感と時流の補強(インプット)。

以下、その理由を具体的にお伝えします。引き続きお付き合いください。

②ファイナルペーパーのススメ

アウトプット強化

ファイナルペーパーの目的は、アウトプットの強化です。

混乱しがちな各事例の知識の整理を行い、知っている知識を解答に盛り込めるようにする事です。

周りの受験生は、難易度の高い一次試験を乗り越えてきた猛者ばかり。実は知識の差ってあまりないのかも知れません。

事実、模範解答や合格者の再現解答を見て、知らない知識が出た事ってあまり記憶にないのではと思います。

ただ、アウトプットに関しては如実に差が出ます。再現解答を見ると高得点解答は論点に対応するキーワードがしっかり入っていますし、内容が厚いですよね。

そうなんです。中小企業診断士2次試験は知っている事を書ける人が合格する試験です。

自分の言葉で

そもそもファイナルペーパーって言葉が一人歩きしている感があるので、何書いたら良いかわからない受験生も多いかも知れません。実際、私もそうでした。

簡単に言えば、やることリストです。

ルールは特にないので自由に書くべきです。

過去問や演習の振り返りを行い、自身の答案と模範解答を比べて、書き忘れたこと、フレームワーク、キーワード等を各事例ごとにまとめてください。初めは、文章にする必要はないので、箇条書きに気づいた事をひたすら列挙でオッケーです。思考の言葉にならないモヤモヤを言葉にするのが大事です。

丸写しダメ 絶対!

ネットで検索すれば、合格者のファイナルペーパーがたくさん投稿されているので参考にするのも良いと思います。

ただ、重要なのは、丸写しはやめましょう。内容が古い場合もあるし、そもそも、ファイナルペーパーは自身の思考の手助けになるものです。言わば、自身の思考の延長線にある物です。

自身の言葉で書くのが大事です。これが『書ける化』に繋がります。

常に更新

一回作ったら完成と言うわけではありません。演習のたびに気づきがあるはずです。自身の答案と模範解答を比べて、書き忘れた論点やキーワードを追加して行きましょう。自分で語呂合わせやフレームを作っていくもの良いと思います。都度更新を行い、情報を整理して本番まで内容を厚くしていき、完成度を上げていきましょう。

③中小企業白書のススメ

インプットの補完

中小企業白書を直前に読む目的は、インプットの補完です。白書には、中小企業が直面しているいま現在の課題と求められる対応が、実態ベースでまとまっています。一次試験のように数値暗記が問われるわけではないため、全文を通読する必要はありません。まずは公式の「概要」を確認し、そこから課題(何が問題か)→対応(どうするべきか)のラインを押さえるだけで十分に効果があります。

収集と分類

読み進める際は、紙面に散らばるトピックの言い回しや言葉をキーワードとして拾ってください。

キーワードは、事例別(Ⅰ〜Ⅳ)、あるいは人・物・金・情報の観点で短いメモに整理していくと、答案の語感に直結します。たとえば「人」なら定着・育成・多能工化、「物」なら段取短縮・在庫適正化、「金」なら価格転嫁・原価計算・金利上昇下の意思決定、「情報」なら見える化→標準化→自動化、KPI運用、管理会計(CVP)といった具合に、使える言葉を引き出しておきます。

そのうえで、「こういう課題がある → なら事例◯でこう問われそう → なら解答はこの方向」という一本線で出題可能性と答案の方向性を深掘りしておくのがコツです。

ガッツポーズ!

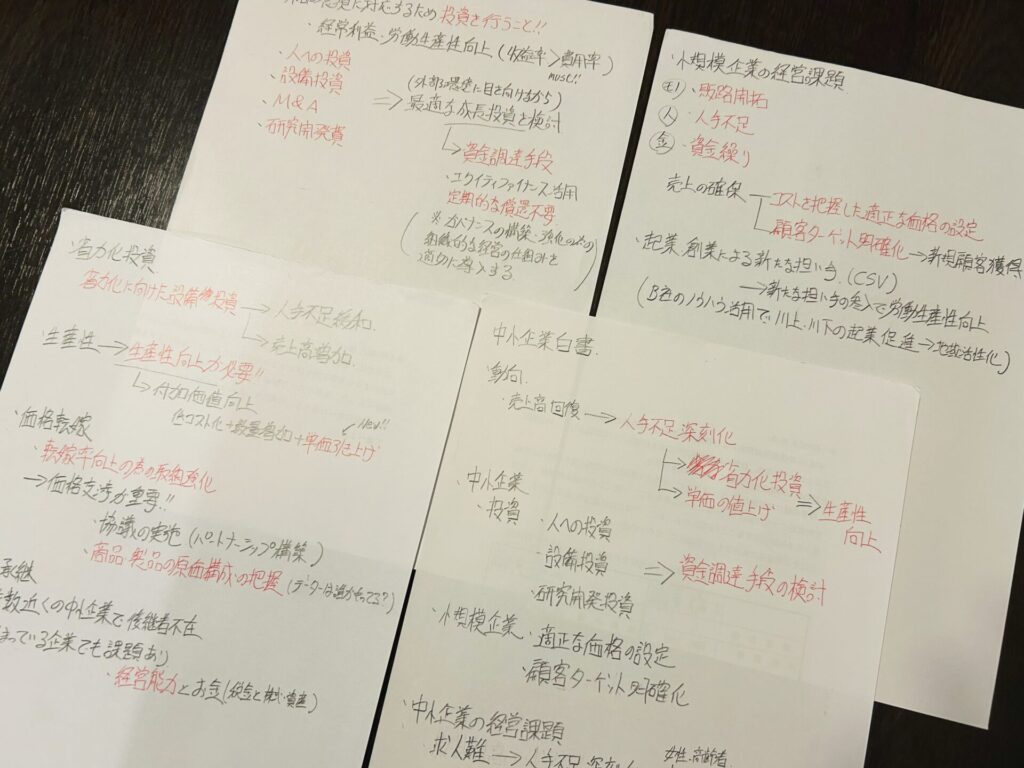

私の受験時は、白書に『価格転嫁』の論点が強く出ていたため、次のようなメモ書きを作っていました。

価格転嫁…転嫁率向上の為の取組強化

→価格交渉が重要!!

・協議の実施(パートナーシップ構築)

・商品・製品の原価構成の把握(データは誰が持っている?)

(※昨年、実際に作成したメモ書きより抜粋)

勉強会でも「価格交渉の流れが出るかも? 出たら解答はこうまとめよう!」と話していたところ、、、、、、試験当日、ドンピシャ。

R6 事例Ⅲ 第4問(価格交渉のための事前準備の問題)で出題され、設問を見た瞬間、心の中でガッツポーズ!(※その後の事例Ⅳは肝を冷やしましたが…)。いずれにしても、白書を読んでおいて本当に良かった。読んでいなければ、合格は難しかったかもしれません。

現実感と説得力

もちろん、これはたまたま1問が当たっただけと言えなくもありません。しかし、1点の差で合否が分かれるのが2次試験です。白書の概要だけなら短時間で読めますし、コストパフォーマンスは高いと断言できます。実際、私の手元のメモもB5で4枚程度でした。

まとめるなら、白書は全部読むものではなく、いまの言い回しと方向性を拾う辞書として使う。これだけで、直前期の答案に現実感と説得力が宿ります。

・・・・・字が汚くてすいません。

④まとめ

○直前期の2本柱は「ファイナルペーパーの作成・更新」と「白書(概要)の拾い読み」を絶対にやろう!

ファイナルペーパー…当日の運用固定(アウトプット)

中小企業白書…語感と時流の補強(インプット)。

○ファイナルペーパーは「自分の言葉」で作る。過去問→自分答案→模範解答を見比べ、漏れた論点・フレーム・キーワードを各事例に箇条書きで追記し、毎回更新しよう。

○白書は全文通読ではなく、「課題→対応」のラインだけを短文メモ化。事例Ⅰ〜Ⅳ(または人・物・金・情報)に仕分けして、答案の語感に直結させよう。

○直前期は、知っている→書けるへ最後の変換期。ファイナルペーパーで手を動かす型を固め、白書で現実の言い回しを補おう。

⑤スペシャルプレゼント

ここまで、読んでいただきまして、誠にありがとうございます。冒頭でお伝えしました、私が実際に2次試験の時に使っていたオリジナル解答フレームをご紹介します。このような、言葉遊び的な語呂合わせが好きだったのと、作業の標準化を目的に、オリジナルの解答フレームを沢山作ったのですが、その中でもヒットした2つをご紹介です。

事例3 設問1でC社の強みを問われた場合

人・技・体(対)

人…人の事。属人的な技術・ベテラン職人

技…技術。会社で所有している技術・取引先から評価されている技術。

体…体制・対応。(多品種少量生産体制とか、個別対応とか)

事例3 最終問題で未来に向けての方向性と理由を問われた場合

H O N E Y(ハニー)

※ハチミツなので、事例Ⅲの最終問題は『プーさん問題』って呼んでました。

H…How・What 強みをどのように使うのか?(強みの観点)

O…Opportunity 機会はなんだ?

N…Needs C社の課題は?ビジョンは?どうしたいのか?

E…Earn その新規取引によって得られるものは?ベネフィットは?

Y…You 協業相手・取引先はどんな会社?どんな強み・弱みがある?

試験まで残り僅かですが、最後まで他の受験生に差をつける取組みを行ってください。応援しています!

100万回の頑張れを 心を込めて

ジャンジャン