中小企業診断士2次試験直前期・事例Ⅰ~Ⅲ得点UPメソッド!~紙一重で合否を分ける重要フレームを公開!

あと2次試験まで1か月を切りました。この状況で、あれこれ手を出すことは難しいと思います。そこで、今ある知識で得点を上げていくことが重要です。得点を底上げする為には、新しい知識の詰め込み以上に、試験の基本的構造(フレーム)の理解が大事となります。

- 2次試験で頭が混乱していて、過去問等をやればやるほど点数が伸び悩む、迷走中の方

- 問題を解く方法がわからなくなってしまった人。

- 事例Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを苦手としている方

2次試験は単なる試験ではなく、コンサルとして通用する考え方を身に着ける場でもあります。そのため、2次試験での思考方法はそのまま、コンサルとしての基本思考となります。

つまりは、

(これは問1~4の流れと同じ!)

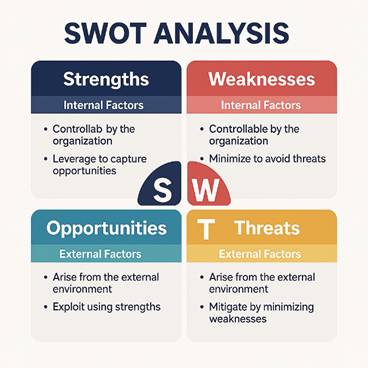

現状把握(外部環境分析×内部環境分析/3C・SWOT分析)

→現状の問題点をあぶりだす(as is)

→現状の問題を改善する方向性と方法を出す(TO BE)

→現状を改善する。(Action)

→成果を確認後、改善後の更なる将来への課題を解決する布石を打つ(1社依存体制脱却など)

※問題・・・今現在解決が必要な隘路事項。

課題・・・将来解決が必要となる隘路事項。

どうしたら合格できるのか?

事例Ⅰ~Ⅲに限って言えば、与件文の中にある、モヤモヤや矛盾点、問題点を置き忘れない事。強みは強化し機会を活用して更に伸ばす。弱みは克服して、脅威を回避する。一貫性のあるストーリーにして、モヤモヤや矛盾点を解消し、その与件文の会社の問題点が置き去りにならないようにすべきです。

従い、最終的には問1~4間に矛盾がないきれいなストーリーを仕上げる感覚で回答に臨んてください。

事例①組織・人事フレームワークの例

【典型的なストーリー】戦略を実行する体制~組織面と人事面から変革し、強みを再強化!

成熟市場になり、今までのような右肩上がりの成長ができず、停滞した会社。

ゆでがえる・属人化が色濃い会社組織で組織面や人事面での制度疲労や非効率さが目立ってきた。

同時に創業から長い時間が立ち、事業継承の時期が迫っていた。

後継者は、先代の経営方針の中で時代遅れになってきた部分に修正を加える意味での戦略ビジョンの再設定をし、従業員に進むべき道と強みを強化する方向性を示し、強みの強化を一貫して追求するために組織面での変更を迫られる。

同時に組織面の変更とともに人事制度やモチベーション向上策等の人事面も戦略に合わせて変えることで一貫性を保持していく。

その過程で古参従業員からの反発が生まれるが、段階的・計画的に準備をし、反発による被害を最小化しながら、変えていく。

次世代社長やリーダーを抜擢人事し、権限移譲により、権限だけではなく、責任も渡すことでモチベーションを高め、人材を育成しつつ、新世代の従業員からの信頼を勝ち取っていく。

部分的な成果主義や多様性を受け入れながら、創業者のカリスマで社員をけん引してきた年功序列で属人的な文化を変革し、風通しがよく組織化された組織に変革していくことで、強みを再度追求する組織となっていく。

外部・内部環境変化により、課題が生じている。

そのため、組織構造/人事制度/権限配置を見直し、モチベーション・連携・意思決定スピードを高める。

この「戦略転換→組織課題→解決策(組織・人事)→効果・成果」の因果一貫性が合格答案の必須条件。どの事業に資源を配分するかが重要になってきます。

戦略を「組織と人」で実現するのが事例Ⅰ。

チャンドラー「組織構造は戦略に従う」を解答用紙で再現!

【ポイント】

A.事業継承(人事面)・ビジョンの再提示(組織面/危機感の喚起→組織を変える原動力)

次期同族後継者を社長後継ぎとする場合、会社である部署を任せて実績を積む中で(特に多角化事業部署が多い)、社長自身が会社のことをわかるようになり、汗をかきながら現場で試行錯誤して、従業員にも認められる過程が重要。

その中で右腕人材を見つけ出し、社長になった際に、強みを強化していくための新しいビジョンを示し、停滞感に対し、従業員に光明を見せながら、危機感を喚起して、反発を抑えるために、計画的・段階的に組織面・人事政策面で一貫性を持った政策を打ち出す。

危機に陥っている状況や、事業承継のタイミングが営業戦略を変える好機となる。

B.人手不足の解消(人事面)・暗黙知の形式知化(人事面)

人手不足が顕著になり、多様な人材を受け入れる必要や、働き方をフレキシブルにしていく他、育成方法の標準化や、社内の教え合い、社内の交流、系列会社間の人材交流。

属人化の解消。暗黙知の形式知への転換。部署間の交流、他社とのアライアンス等を通じ、人手不足を解消していくことが必要となる。

C.モチベーションUP(人事面)と人事の3原則(人事面/公平性・透明性・納得性)

年功序列から成果主義に寄せる、組織間のジョブローテーションのより社内コミュニケーション促進、親子間・系列間の評価制度の平滑化、評価制度の公平性・透明性・納得性の確保、現場従業員の抜擢人事、従業員のアイディアの採用などにより、掲げた新ビジョンを達成するため、モチベーションによる風土改革を支える政策を打ち出す。

D.組織の5原則(組織面)

・専門化、権限責任一致、権限移譲、統制範囲、指揮命令系統の統一等の組織の5つの原則を意識しながら、最終的に新しいビジョンや戦略の方向性に合致した組織を検討する。特に機能性組織と事業部制組織を中心に現組織の変更の方向性を検討する。専門性重視であれば、専門化の原則が生きる機能性組織が比較的に有効であり、権限移譲によるフラット化、人材育成、意思決定の快速化を目指すのであれば、事業部制組織が比較的有利である。新規事業を行うために部署を新設するか、誰にやらせるかなどもポイントとなる。部署間のサイロ化を防ぐための社内横断プロジェクト等を活用しながら、非効率な組織のゆがみを直していく。

事例②マーケティング・フレームワークの例

【典型的なストーリー】どの市場でどう戦うか?売上を上げる!ニッチに差別化集中で大手との競争を回避!

成熟市場で、成長が鈍化した企業。大手競合の手が出ないニッチな差別化集中領域(セグメント)を3C分析で発見し、SWOT分析で強み・弱み・機会・脅威を認識する。S強みの強化(高付加価値化と顧客の囲い込み等差別化集中)し、O機会に乗じて特定ターゲットを集中攻略することで再成長を目指す。

外部環境T脅威による凋落をW弱みの克服で回避する。ターゲット(誰に)・提供価値(何を)・チャネル/プロモーション(どうやって)・成果持続性(なぜこの戦略が勝つのか)が重要です。

市場開拓なのか、市場浸透なのか、新製品開発なのか、多角化なのか。

戦略を「市場」で実現するのが事例Ⅱです。

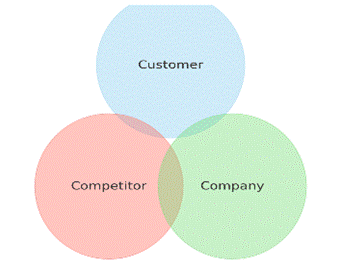

A.3C分析の理解の重要性~自社の強み×機会はどこにあるのか見つける手段

3C分析はすべての根幹です。「Customer(顧客)」は「業界・市場全体」と理解したほうが良いです。

全体の業界・市場全体を俯瞰し、その中で、競合(Competitor)が市場のどの部分を強みとして押さえているのかを把握、業界・市場全体の中で、競合と重複しないブルーオーシャンのエリアに自社(Company)の強みをポジショニングさせ差別化を図り、競争を回避します。

B.3C分析と同時にSWOT分析も重要となります。~強みと弱み、機会と脅威の発見に必須

自分自身でコントロールできないものを「外部要因」、コントロールできるものを「内部要因」とし、コントロールできる自社の特徴を強み・弱み(S/W)、コントロールできない外部環境を機会・脅威(O/T)と切り分けます。

強みで機会を活かし脅威を乗り切る、弱みを克服して脅威を回避します。

C.強み×機会の決定・STP→4Pへ

とにかく強みを機会に沿って再強化することだけを考えます。人口動態の変化などにより変化するニーズ(機会)をとらえることが重要です。

STP(セグメンテーション→ターゲティング→ポジショニング)

- 外部・内部環境変化などで強みが弱くなってきている→外部環境変化に適合させる形で再強化を図る。

- ターゲットを特定顧客に絞る(セグメンテーション→ターゲティング)

- 差別化集中→中途半端をやめ、強みを再定義し、絞り込み特定ターゲットに対し、資源を集中投下。高付加価値路線で突き進むことで、競合と差別化。3C分析を行い、競合のポジショニングマップから遠く離れた場所に自社のポジショニングを置くこと。(ポジショニング→プロダクトの策定)

マーケットの4P

(プライシング)

基本的には高付加価値路線。安売りはレッドオーシャン市場・大手企業の大量生産・安価と同じポジショニングで戦う愚策となる。

(プロモーション)

顧客への個別対応・双方向コミニケーション・体験型・サブスク等で顧客を囲い込み、ニッチ市場にランチェスター戦略を組み合わせて、大手企業と違う土俵で勝つ!

(プレイス=販売チャネル)

プロモーション方法や販売チャネルを顧客の属性に合わせる。若者向けならSNSやDM、老人向けなら折り込みチラシや電話等。老人がSNSをやるとかあまりないため、世代間で最も受け入れられている手段を選ぶこと。

D.弱みの克服×脅威の回避

弱みを外部、特に地元企業・異業種とのコラボ等で解消、或いは大手取引先1社依存体制脱却。

脅威の典型例は大手チェーン店の近傍への進出やデジタル化・インターネットの発展等の外部環境変化などであるため、ポジショニングが正反対のニッチ戦略で差別化集中が必要になります。

大手チェーン店は個別対応や、双方向コミニケーション、特定顧客へ特化したラインナップの提供、地域ブランドを前面に押し出した地産地消プロダクト等超地元密着型ビジネスは苦手です。マス向けではなく、個別対応で乗り切ります。

③事例Ⅲ・工場オペレーション・フレームワークの例

【典型的なストーリー】どう作るか?ムリ・ムダ・ムラをなくしQCDを最適化。+α成長戦略

成熟市場になり、飽和縮小気味の産業で、大量生産型の製品生産は海外に工場が移転してしまっている。

そのため少量多品種対応や、短納期対応がかつてなく増え、かつての考え方のままの設備や人的資源、作り方等にムリ・ムダ・ムラが生じている。

QCD上のボトムネックを発見し、ECRS等でそれを克服、工場で起きている問題点を解決する。

さらに強みを強化し、ブームなどの機会や取引先の相談・お困り事をとらえて高付加価値路線化で成長に乗せ、その過程で取引先大手の1社依存体制を克服し、外部環境変化によるリスクを低減させ高付加価値路線で再成長させる。

戦略を現場オペレーションで実現するのが事例Ⅲ

(事例Ⅲあるある・・・・ムダだらけ問題だらけの工場の問題の可視化)

※問題として成立させるために、工場に埋め込まれた多数のムダ。これをいかに発見するかがこの試験の肝です!発見されたムダを解決に導くことで、合格に近づく、実に単純明快なことです。

A.ボトルネック工程の存在・・・工程間の人員平滑化、前工程での作りすぎ、作業順序のムダ、段取替えのムダなど。

B.1社依存体制・・・低価格で工数がかかる仕事を強要されていたり、不安定。

C.過剰在庫・・・在庫持ちすぎ。適正量で手配。JITに近づける。

D.生産工程の計画不良・・・生産工程で各部署間の連携不足。事前連絡不足、情報不足、共有不足。

E.IT化の遅れ・・・CAD使っていない、モノがどこにあるのか探さないとわからない、見える化していない。

F.外部とのコラボ・・・弱みを克服するために使える相手

G.倉庫の混乱・・・どこにモノがあるかわからない、判別がつかず探すのに時間がかかる、待ち時間、出荷順に生産工程が組まれていない。

H.限られた人材・・・有能な人材は必要な個所に集中投入して、できるだけ活用。分散配置して遊ばせない。技術継承も課題。

I.生産ロットが適正ではない・・・作りすぎのムダ

④【おまけ・読み流してください。】事例Ⅳを大の苦手としていた40点台低迷の私の事例Ⅳ対処法

事例Ⅳはどのように対応すればよいのか?40点未満の足切りを防ぐために私がしていたことは下記です。

事例Ⅳは難問化しており、私はほとんど解答用紙が白紙という感じとなってしまいました。それでも相対評価の試験であるため、問1と4を回答し、問2と3の計算過程だけでも書ければある程度は点数が取れます。

- 問1と問4重視。

問1を完全に解けるようにする。そして、与件文と問1の文章問題の関連性を過去問を何度も解きながら、正解になりそうな答え方のパターンを頭に叩き込む。特に売上に対して、設備や人員が過剰などの「回転率」や、設備老朽化により「利益率の低下」等、「収益性」「効率性」「安全性」+生産性は要注意です。財務数値に基づく課題抽出→改善策という流れにつなげるのが王道かと。 - 問2と問3はわからなくても、計算過程を必ず書くこと。

→加点対象と思われます。 - 問2、問3で頭が真っ白になった場合、問1→問4を解いた後に、問2か問3どちらかに絞って残り時間を使い、1問でも多く確実に解く。或いはとけそうな問題(〇をつける問題)だけでも先に回答する。

- 問4の予測は難しいが、過去問・予備校の予想問題をかき集めて、できるだけパターンを研究すること。

残念ながら問4の出題傾向は読めませんが、リースや為替予約、通貨オプション等過去問に目を通しておくこと。わからなくても何か必ず書くこと。

→加点対象と思われます。

【まとめ】

事例Ⅳが苦手な典型的な文系人間の私は、事例Ⅳでの足切りを防ぎつつ、事例Ⅰ~Ⅲでできるだけ点数を取る戦略でした。

事例Ⅰ~Ⅲの点数化に一番大事なことは、与件文に流れる出題者の意図である「その事例ならではのストーリーとその底に流れる一番伝えたいテーマは何か?」をくみ取り、それに対し、出題者が求めている「経営の定石」での「解決のストーリー」により、与件文内の大きな問題を残さずに企業の問題を一貫性を保ったまま、きれいに解消できるかということが最重要で、回答には回答者の「一貫した考え方」が底流に流れているかどうかを見られていると思います。

「事例のストーリー」を読み取るためにはできるだけ多くの過去問や予備校の問題を解く、時間がなければ、与件文と問題文と解説を乱読し、頭にしみこませることが合格への近道です。たくさん読めば、中小企業診断士にどういう風に考えてほしいのか、出題者の意図や考え方の根本(=これがフレームであり、求められている回答の大方針)がわかるようになるはずです。これを知らないで試験に臨んでみても、それはどうしても小手先の、全体的にその会社をコンサルするときの総合的な分析助言ではなく、断片的な回答になってしまいがちです。

皆様の健闘を祈ります!