【事例Ⅳ対策】“魔物”を倒す!出題者のワナを見抜く読解力― 財務分析・CVP・投資意思決定・キャッシュフローに対応するには ―

事例Ⅳの本当の敵は「焦り」と「日本語」

中小企業診断士2次試験の「事例Ⅳ」は、

時間配分・解く順番・見直しの設計が合否を分ける最大要素だ。

財務分析・CVP分析・投資意思決定・キャッシュフローなど、

毎年ほぼ同じテーマで出題される。

だからこそ、単なる計算力だけでは差がつかない。

出題者は、

“正確に読まなければ解けない日本語”と、“動揺を誘う時間設計”によって、

受験生の冷静さと判断力を試してくる。

事例Ⅳは数字の試験に見えて、「読む」試験である。 本試験では、時間配分と読解力が得点の分かれ目となる。

- 事例Ⅳの過去問を解いても「どこで点を落としているのか」がわからない方

- 本番で緊張に飲まれ、ミスを繰り返してしまう方

- 「全問解かないと合格できない」と思い込み、時間切れで終わった経験がある方

- 単位や条件の読み落とし、四捨五入の処理で失点したことがある方

- 模試では得点できるのに、本試験では“魔物”に飲まれてしまう方

もしこの中のどれか一つでも当てはまるなら、

本記事があなたの“焦り”を退けるヒントになるはずです。

第1の罠:完答しようとする“時間圧”のワナ(時間配分・解く順番の罠)

事例Ⅳの本当の敵は、計算力ではなく「時間」である。

出題者は、全問を解き切れないように設計している。

これは、受験生に焦りを生ませるための「時間圧のワナ」だ。

80分という制約の中で全問を追えば、読解も精度も崩れる。

そして、不正確な数字には点数はつかない。

この試験は「どれだけ多く解いたか」ではなく、

「どれだけ確実に得点できたか」で勝負が決まる。

捨て問を見極める2つの視点

- 読んでも手順がすぐに浮かばない問題

→ 冷静に「自分の得点再現力」で判断し、後回しにする。 - 計算量が多く、得点効率が低い問題

→ 設問2・3に多い。時間対効果を意識して「撤退」を選ぶ勇気を。

現実的な合格ライン:自己採点50点でOK

筆者の経験から言えば、事例Ⅳの採点は自己採点より平均で約20%上振れする。

60点が合格ラインだが、実感としては自己評価50点前後でも十分に合格圏だ。

つまり、満点を狙う試験ではなく、“確実に半分+αを取る試験”。

この事実を知っていれば、捨て問の決断も怖くなくなる。

第2の罠:単位と日本語の“揺らぎ”に潜むワナ

数字よりも日本語が怖い。

設問文の“言い回し”が、あなたを落とすために存在している。

事例Ⅳの問題文は、数字よりも「日本語」が難しい。

主語が省略され、単位が混在し、条件が後から追加される。

読解の精度を試すための“設計された混乱”だ。

- 「千円」と「万円」の換算(÷10)は桁が近く、見落としやすい。

- 「月額」と「年額」の換算も注意が必要だ。

令和5年の第2問設問1では、

「変動費率は小数第3位を四捨五入」

「固定費及び損益分岐点は千円未満を四捨五入」と指示があった。

丸めの段階を誤ると、結果が大きく変わる。

数字の試験に見えて、実は日本語の試験。

「いつ・どの段階で丸めるのか」を読む力が問われる。

条件変更のワナ ― 文末の一文がすべてを変える

「除外」「新たに追加」「変更」「採用」——これらの語が設問後半に潜む。

焦って途中まで読んだ時点で計算を始めると、条件変更の一文を読み落として誤答する。

「なお」「また」「これに対し」以降は、条件が変わるサイン。

必ずチェックマークをつけて確認すること。

第3の罠:焦りと“違和感”を利用した心理的ワナ

出題者は、受験生の“心理”を操作してくる。

焦り、慎重さ、そして違和感。

これらをどう処理できるかが、合否を分ける。

焦りが生まれたら、一呼吸置く。

焦りは敵ではないが、利用されれば罠になる。

慎重な受験生ほど、「もう一度確認しよう」と再計算して時間を失う。

完璧を目指すほど、冷静さを失う。

見直しは短時間で行えるよう、重要な数字をメモするなど自分なりの工夫を。

令和6年の第2問(セールスミックス問題)は典型パターンと異なる解答で、

「読み違えたのでは」と思わせる“違和感”を演出していた。

違和感=誤りではない。出題者が意図的に作った“揺さぶり”である。 論理が通っていれば、そのまま信じて進む勇気を持って臨む。

結び:魔物は“焦り”の中にいる

魔物は問題文の中にいるのではない。

焦り、思い込み、自分を疑いすぎる心の中にいる。

出題者はその心理を突きつつ、条件をずらし、違和感を混ぜてくる。

勝つために必要なのは派手なテクニックではない。

「焦らず読む」「冷静に決める」——この2つだけでいい。

そして、「自己採点50点でも合格できる」ことを知ることが、

心を整える最大の武器になる。

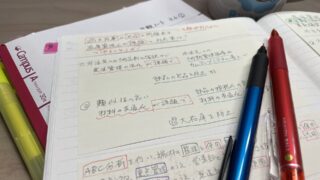

過去問を“読む訓練”として使ってみてほしい。

出題者の日本語の癖や構成、条件の置き方、数字の出し方に馴染むこと。

そうすれば、本番でどんな文体・構成が来ても動じない。

罠に慣れておくことこそ、最高の事前対策なのである。

- 過去問を“読む”だけの日を作る。

計算せず、設問文の構造・条件・単位だけを考え、声に出して読む。 - 「なお」「また」「ただし」以降に注意。

条件変更のサインを身体で覚える。 - 違和感を感じたら、メモに残す。

それこそが出題者の癖。慣れることにより本番で動じなくなる。

魔物は“焦り”の中にいる。

だが、冷静に読めるあなたなら、もう怖くない。

そして過去問を通じてその“罠の文体”に慣れたとき、

あなたはすでに、出題者と同じ目線で問題を読めるようになっている。