フレームワークが全て!事例Ⅳが苦手でも受かる!2次試験合格術!

中小企業診断士1次試験も終わったばかりかと存じますが、あと3か月もすれば直ぐに中小企業診断士2次試験となります。私は1次試験には2回中2回合格しましたが、2次試験は3回目の受験で合格することができました。

いつも心に引っかかっていたのは事例Ⅳが全然できないこと!そこで、事例Ⅳが苦手な方にも私のような事例がある事を知っていただければと思い、投稿させていただきました。

私の事例が万人に通用するものではないかとは思いますが、追い込みの時期にあって、事例Ⅳが苦手でも、決してあきらめず、参考事例になればと思います。

- 1次試験は努力でカバーできるが、2次試験はどうしたら受かるのか、迷走中の方

- 時間が足りず、仕上がりが悪いまま、2次試験を受けざるを得ない方

- 事例Ⅳを苦手としている方

中小企業診断士の学習について

私が中小企業診断士の学習を始めたのは、2021年9月で、2次試験の合格は2025年2月ですので、3年半を要したことになります。

もともとは、会社で左遷されたことが動機でした。1年目はTACで勉強し、同じ授業を2回取って知識の吸収に努めたため、合格基準を大幅に上回る点数で合格できました。

2次試験を2回落ちたため、1次試験を2度受けることとなったのですが、2回目の1次試験受験は仕事などが忙しすぎて、ほとんど対策ができませんでしたが、1回目受験時のしっかりとした学習が土台となり、直前期1週間の復習(TACの直前オプション講座+過去問)及び試験2日目の暗記科目(情報システム、法務、中小企業政策)は徹夜でぎりぎりまで勉強し、タクシーでそのまま会場へ乗りつけたうえ、試験合間の休み時間もテキストを勉強し続けるなど、一夜漬け)のみで合格することができました。

2次試験は、2度落ちているのですが、2次試験対策予備校は1~2年目がTAC、3年目はAASを利用いたしました。

- 勉強方法:予備校TAC通学(2021年9月~)

- 令和4年度1次試験485点で合格(+65点)

- 令和4年度2次試験227点で不合格(▲13点)

- 令和5年度2次試験221点で不合格(▲19点)

- 令和6年度1次試験458点で合格(+38点)

- 令和6年度2次試験249点で合格(+9点)

| 年度 | 事例Ⅰ | 事例Ⅱ | 事例Ⅲ | 事例Ⅳ | 合計点 | 合格基準との差 |

| 令和4年 | 48 | 60 | 62 | 57 | 227 | ▲13 |

| 令和5年 | 53 | 52 | 64 | 52 | 221 | ▲19 |

| 令和6年 | 73 | 71 | 56 | 49 | 249 | 9 |

2次試験なぜ受かったか振り返り

①2次試験の構造(フレームワーク)を理解したこと

なぜ2次試験に合格することができたのか?受かった後だから、冷静に振り返ることができるのですが、やはり、2次試験のフレームを理解したことにつきます。2次試験のフレームとは下記のようなものです。

ストーリーの一貫性・整合性重視

事例はストーリー仕立てとなっています。昔はうまくいっていたが、時代が移り変わり外部環境が厳しくなるなかで、時代遅れになり、問題が発生していて困っている企業をコンサルするという設定が大半です。

企業のおかれている外部環境と内部環境を与件分から読み取り、強みの強化と、弱みの克服といった、SWOT分析的なものをベースにして考えることが大事です。外部環境変化により、かつての強みが強みでなくなってしまっているなど、内部環境の変化を迫られている状況。横たわる脅威と機会。

どうやったら、強みの強化(差別化集中)で機会をとらえ、或いは弱みを克服(組織人事面の問題解決・他社とのコラボで弱点補強・ムリムダムラなどQCD改善など)し、脅威を回避できるのか。

外部環境に合わせ、内部環境を変えていく。未来志向、成長志向、高付加価値志向の路線で、助言を行うことで、すべてのパーツがジグソーパズルのようにはまって、美しいストーリーが完成するイメージが重要です。

そこでは、設問毎の回答の独創性やすばらしさよりも、与件分(AS IS)に対し、設問でTO BEに近づけていくことが重要で、根底に流れているストーリーと設問は不可分であり、一つの完結した物語となるようにストーリーと各設問回答間の一貫性と整合性が求められます。

パズルが完成した後の美しいストーリーとは

- 強みはさらに強化されている

- 弱みは克服されるか、コラボで補完される

- 機会は強みで生かされる

- 脅威は回避され、減少する乃至は無効化される

事例Ⅰ組織人事のフレーム

事例Ⅰは組織人事です。当たり前かもしれませんが、組織論や、人事政策の観点より回答を出す必要があります。事例Ⅱとコンセプトを混同しやすいため注意が必要です。

事例Ⅰでは、外部環境の変化で組織面や人事面など内部環境に何らかの疲労が起こっていたり、後継者に新事業を任せ、従業員と交流させながらの後継者の育成、後継者の右腕人材の抜擢、後継者が打ち出す新たな営業政策への組織面での追従などのパターンが見受けられます。

従い、事業承継・社員のモチベーションUP・権力集中→権限移譲により属人的→組織化・一部成果主義の導入・OJTや教育制度の充実・多様性の受容・新しい会社のビジョンの社内での共有を行い、段階的に浸透させるなどの組織・人事特有のキーワードを見落とさないようにして、最終的に組織・人事面の問題の解決を通じた会社の強みの強化を強く意識してください。

事例Ⅱマーケティングのフレーム

事例Ⅱはマーケティングです。外部環境の変化で、時代に合わなくなった営業施策を、内部環境を変えていくことで追従させることで、強みを強化しながら、大企業にはない中小企業のメリットを生かして、売上を伸ばすというのが根底に流れるテーマです。

強みの強化とは、差別化集中戦略や高付加価値路線であることが多いです。簡単に言いますと、経営者の思い入れがある分野(=強み)を顧客の声を反映させながら、ランチェスター戦略(小さいエリアに戦力集中で勝つ)で徹底して強化していくことを指します。

また、大企業にないメリットというのは、地元密着で地元企業とのコラボ・顧客との人的相互交流・SNSの活用と口コミ誘発・体験型マーケティング・顧客個別対応などのトレンドを指します。『スモールビジネス・マーケティング 小規模を強みに変えるマーケティング・プログラム(岩崎邦彦著)』はこのフレームワークの代表的な書籍となります。

一読をお勧めします。また、事例Ⅱの攻略には3C分析的な思考が重要になってきます。つまり、全体市場があって、競合はどの部分をとっていて、自社のポジショニングはいかに競合と違う空白部分を狙っていくかです。

事例Ⅲ工場オペレーションのフレーム

事例Ⅲは工場オペレーションの改善です。高度経済成長期を経て、人件費が安く、作ればモノが売れた右肩上がりの成長市場から成熟市場に移行するに従い、工場のオペレーションで非効率・非合理的になっている個所を発見し、QCD改善やムリ・ムダ・ムラを省いていくことで、競争力を強化していくストーリーです。

特にCADなどIT技術導入の遅れ、ボトルネック工程の存在、過剰な在庫、部門間の人員配置のバラつき、モノの流れの整流化、5S、工程管理の問題あたりがテーマになることが多いです。

最終的には、展示会や国内工場回帰、少量多品種・小ロット対応、短納期対応などを他社とのコラボを含めて行うことで、強みを強化しつつ、新市場を開拓して、1社依存の下請け体質から脱却するといったストーリーが見受けらます。

事例Ⅳ財務会計のフレーム

事例Ⅳは財務会計面の改善です。財務諸表を見て、企業の現状の問題点を把握した上で、損益分岐点やプロダクトミックス、デシジョンツリーやNPVによる投資効果の回収の分析を経て、企業の財務状態を改善するフレームワークとなります。

主に財務諸表からは、収益性・安全性・効率性の観点で自社と競合他社を比較して分析を行う必要があり、それらの観点より、自社の状態を店舗に比して売上が少なく、回転率が低いため、効率性が悪いとか、文章で簡潔に回答することが必要となります。私ジェネラルが最も苦手とする科目であり、フレームワークが機能しにくい科目となります。

フレームワークとストーリーの根底の流れているテーマを理解するためには何をすればよいか?

一番良いのは、過去問です。

私の場合、過去問を5年分+2年分(2回落ちたので)行ったほか、3年間分の予備校の2次試験演習の問題(各事例10回分以上)を全部解きました。ただし、時間がなかったため、筆記せず、与件文を読んで、頭で回答を漠然と考え、回答の解説をひたすら読むことで、学習時間を短縮しました。

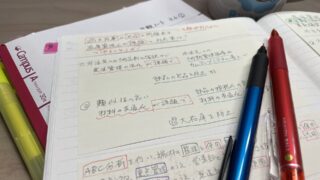

なぜこの勉強法が良いかというと、頭の中で各事例のフレームが見えてくるからです。各事例20回分以上の問題を解くと、パターンと各事例に流れる大まかなストーリー、根底に流れているテーマが頭に入ってきます。事例Ⅰ→事例Ⅱ→事例Ⅲという順番で解くのではなく、事例Ⅰ→事例Ⅰ→事例Ⅰという風に、同じ事例を連続して解くことで、自然と頭にフレームワークが染みついていきます。できれば、各回のテーマをエクセルにまとめて、比較表を作ってみてください。キーワードが頭にすぐ浮かぶようになれば、合格は近いです。

また、フレームワークを強く意識した予備校として、AASが挙げられます。参考にしてください。

②事例Ⅳで被害を最小化

ジェネラルは2次試験で事例Ⅳで合格点をとったことは一度もありません。(泣)

事例Ⅳ問題集などを徹底的にやりこみましたが、CVP分析も、線形計画法も、NPVも実際の2次試験ではほとんど正解できませんでした。

そこで、同じようなお悩みの方に贈る言葉ですが、直前まで事例Ⅳを必死に学習したが、事例Ⅳの過去問レベルに歯が立たない方への一縷の望みをつなぐ合格確率を上げるアドバイスは下記です。(過去問のレベル感で事前に体験しておくことが、当日慌てないために絶対的に大事です)

- 設問1 財務諸表分析の死守。このパートは絶対に落とせません。計算問題は勿論、文章問題は必ずとれるようにしてください。

- 設問2、3 とにかく、計算過程だけでも必死で記載すること。加点対象と思われます。

- 設問4 同じく、文章題は必ず書くこと。予備校の想定問題も研究し、トレンドを予測し、可能な限り、知識を詰め込む。多少間違っていたとしても、書くこと。(全体的に正答率が低いため、加点されている可能性があると推測)

事例Ⅳは難問化していて、ジェネラルは設問1は2/3程度、設問2,3は計算過程は何とか書けたが、全問不正解。設問4は記載したが、的外れだった。こんな惨敗の状態でも相対評価のおかげで40点台後半です。

設問2,3に自信がない場合、設問1は死守、次に設問4はできるだけ対策、設問2,3は計算過程で少なくとも頑張る。最悪なのは、当日難問すぎて、頭が真っ白になって、すべて中途半端に終わる事です。

設問2,3はほとんど解けないかもしれないので、設問1は確実に固め、次に文章題の設問4を解き、最後に設問2,3を解いていく。これをお勧めします。

※事例Ⅳの設問2,3を勉強しなくてよい訳ではありません。

③試験直前1週間はできるだけ有給を取る

1年ワンチャンの試験です。試験直前1週間は有給などを取得。ムリであれば、2~3週間前に分散して週1~2日程度の有休をとるなどして、過去問を読み込むことをお勧めします。また、過去問を解いて、余裕があれば、総括してください。総括するテーマは下記のとおりです。

- 今回のストーリーはどのようなサクセスストーリーなのか、起承転結で4行でまとめる。(あるいは頭に思い浮かべる)

- サクセスストーリーで大事なキーワード(事業承継・他社とのコラボ・ボトルネック工程など)を書き出し、まとめておく。

- 上記にまとめたキーワードを試験直前に繰り返しダイジェストで見て、頭に叩き込む。

④自分に豪華なご褒美を置くことで目標に突進する

自分の場合、直前1週間の詰め込み勉強中も、楽しみを作っていました。勉強が終わった一日の最後には酒を飲むとか、合間の食事を豪華にするとか。

合格後には、何か欲しいもの(ブランド品のネクタイや香水)を買う、旅行に行く、ぜいたく品(寿司、うなぎ、焼肉、葉巻など)を好きなだけ摂る、本を大人買いする等、10万円~20万円級の出費を予定するなど、苦境を乗り切った自分に贅沢なご褒美を設定することで、奮起していました。※ご褒美だらけでした(笑)

⑤金で時間や快適さを買う

疲れたらタクシーに乗るなど、時短や快適さ、疲労軽減につながるものは積極的に活用し、試験に時間と労力を集中投下できるようにしていました。

酸素缶を買い、頭の集中力が落ちた場合、濃縮酸素を吸収し、頭を活性化していました。

浴槽に必ずつかり、アロマ石鹼や、香をたく、香水をつける、コーヒーを淹れる等、気分を上げていました。

栄養ドリンクやサプリを豊富に配備、栄養を十分に摂取するようにしていました。

気が乗らない際は、ホテルのカフェ等、リッチで静かなプチ贅沢環境で、モチベーションを維持しながら、過去問読解を続けていました。

金はかかりますが、試験合格のための必要投資と割り切って考えていました。

なんでも切り詰めていると精神的に追い込まれます。W.チャーチルや吉田茂等、余裕がある人物は散財が大好きです。試験会場で雰囲気に飲み込まれないためにも、リッチな気分や余裕を維持し、広い視野と高い品質を見る目を維持しておくことは大事かと思います。

また時間は万人に平等に有限です。金で時間を短縮する手段を買うのは、他者よりも有利に物事を進めることができるようになるということです。

中小企業診断士合格に投入してきた莫大なサンクコストと比較すれば、多少カネがかかっても、早期合格をした方がトータルコストは安上がりと考えました。(3年かかりましたが)

「地獄を経験しているなら、そのまま突き進め」(If you’re going through hell, keep going.) byウィンストン・チャーチル

毒を食らわば皿まで(ことわざ)

まとめ

事例Ⅳが苦手な方がこの方法で必ず受かる!とは言えないものの、事例Ⅳでの被害を最小化することや、ストーリーの根底に流れているテーマの類型を大まかに分類し、フレームワークで事例Ⅰ~Ⅲの点数を最大化することは、2次試験合格の確立向上のためには必須のことであると思います。

2次試験合格を振り返り、なぜ2次試験に合格できたかのエッセンスを全部記載させていただきました。事例Ⅳが苦手な方でも最後まであきらめずに頑張ってください!また2次試験の学習の方向性に迷われている方はご参考いただければと思います。